Fossile und rezente Seelilien (Crinoiden)

Seelilien und andere Tierarten mit Pflanzennamen

Anhand des Namens 'Seelilien' kann man denken, dass man mit Pflanzen zu tun hat. Seelilien gehören aber zum Tierreich. Seelilien sind übrigens nicht die einzigen Tierarten wobei der Name uns an Pflanzen denken läßt. In den heutigen Meeren leben zum Beispiel auch Seeanemonen (z.B. Seerosen und Seegänseblümchen), Seetrauben, Seepilze und Seegurken. Dies sind alle Tiere, obwohl der Name anders vermuten läßt. Seelilien (Crinoidea) gehören zum Stamm der Stachelhäuter (Echinodermata), wozu auch die Seeigel, Schlangensterne und Seesterne gehören.

|

| Abbildung 1. Die Krone mit einem Teil des Stiels von Scyphocrinites elegans (links), eine zierliche Seelilienart aus dem Silur/Devon, gefunden in Alnif, Marokko. Rechts sehen wir eine Nahaufnahme der Krone. Die Nadel ist drei Zentimeter lang. |

Seelilien im Laufe der geologischen Geschichte

Seelilien treten seit dem Ordovizium auf, aber sie erreichen erst recht ihren vollen Wuchs während des Silurs. Sie passen sich an dem Leben auf den Korallenriffen an. Waren die Verhältnisse günstig, dann konnten sie massenhaft den Meeresboden bevölkern. Zum ersten Mal während ihrer Existenz bilden sie Gesteinsablagerungen. Verschiedene Arten von Seelilien finden wir häufig in den Ablagerungen des Unter- und Mitteldevons der Hunsrück und der Eifel in Deutschland. Sie bildeten dort damals komplette Seelilienrasen. Später, während des Karbons verlagerten die Seelilien sich nach den tieferen Teilen der Meeren. Am Ende des Paläozoikums (des Erdaltertums) – im Perm – gibt es einen deutlichen Rückfall. Dieser Rückfall geht weiter während des Mesozoikums (des Erdmittelalters). Während des Känozoikums (der Erdneuzeit) – in den Ablagerungen des Tertiärs – finden wir nur noch wenige Fossilien von Seelilien. Insgesamt kennen wir ungefähr 5000 ausgestorbene Seelilienarten.

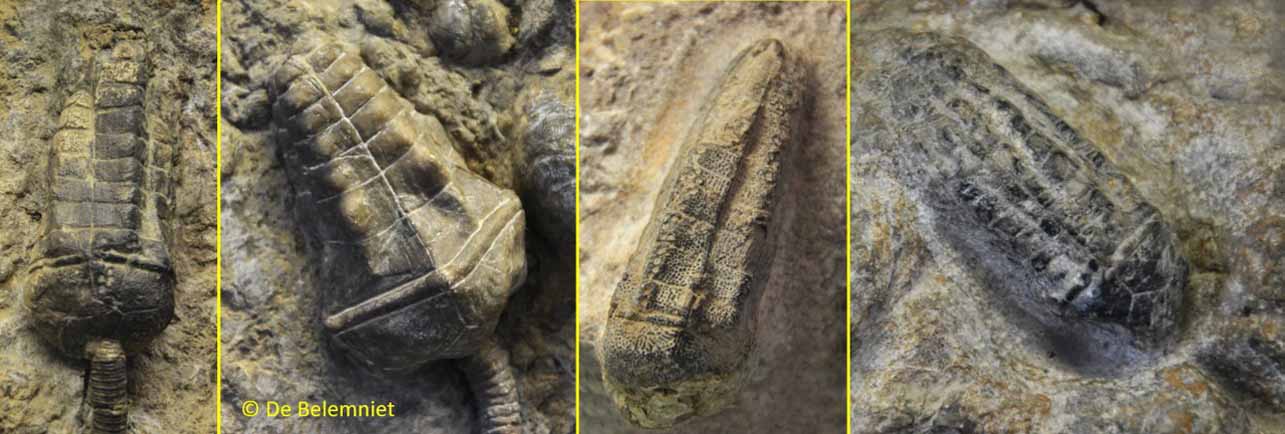

|

| Abbildung 2. Krone (Kelch mit Fangarmen) von Seelilien aus dem Mitteldevon der Eifel wie man sie im Naturkundemuseum Gerolstein sehen kann. Diese Seelilien aus der Eifel sind im allgemeinen einfach und kompakt. |

Es gibt noch immer Seelilien

Heutzutage gibt es noch einige hunderte Arten. Diese leben hauptsächlich in den flachen Wässern der warmen, tropischen Meeren. Aber in kälteren Gegenden, sogar in Meeren um den Südpol, leben sie ebenfalls. Sie wurden bis auf Tiefen von sechs Kilometern gefunden. Auch in der Nordsee kommen sie vor. Im Laufe der geologischen Geschichte gibt es Seelilien in allerhand Arten und Größen. So gibt es Arten in Größen von weniger als einem Zentimeter bis Riesen von zwanzig Metern.

|

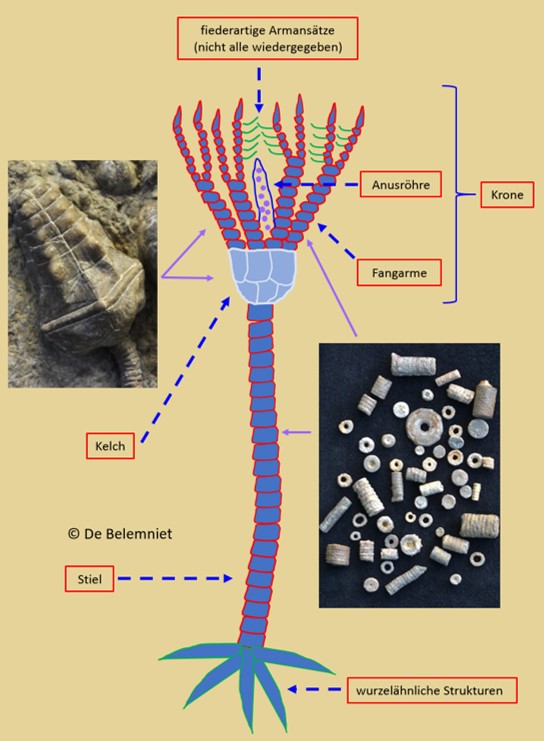

Abbildung

3.

Vereinfachte Darstellung

einer Seelilie

Seelilien haben ankerähnliche oder wurzelähnliche Strukturen (Cirri) mit denen sie am Meeresboden befestigt sind. An der Oberseite dieser Struktur beginnt der Stiel. An der Oberseite des Stiels gibt es den Kelch mit den Fangarmen. Kelch und Fangarmen bilden zusammen die Krone. Im Kelch – der aus einzelnen Kelchplättchen besteht – befindet sich das Verdauungssystem der Seelilie. Die Oberseite des Kelchs ist abgeschlossen mit einem Kelchdeckel. In diesem Kelchdeckel finden wir den Mund des Tieres. Auch gibt es hier den Anus. Dieser befindet sich meistens an der Oberseite einer Anusröhre. An der Oberseite des Kelchs finden wir die oft gegabelten, beweglichen Fangarmen. An der Innenseite der Fangarmen sehen wir eine Art von fiederartigen Armansätzen. Mit diesen Armansätzen filtert das Tier Plankton aus dem Wasser. Sowohl der Stiel als auch die Fangarme bestehen aus einer großen Anzahl von Segmenten (Scheibchen oder Plättchen) aus Calcit (Kalkstein). Diese Segmenten haben ein Loch in der Mitte, wo die Nervenbahnen laufen. Wir nennen diese Segmenten Trochiten. Bei lebenden Tieren sind diese einzelnen Segmenten miteinander verbunden durch ein feines Gewebe. Zeichnung nach Hans J. Jungheim - Die Eifel |

Anatomie einer Seelilie (Abbildung 3)

Genau wie alle Stachelhäuter sind Seelilien im Meer lebende, wirbellose Tiere. Die meisten Arten sind am Meeresboden befestigt, aber es gibt auch frei schwimmende Arten. Wir werden hier die Arten die am Meeresboden befestigt sind genauer betrachten. Sie haben wurzelähnliche oder ankerähnliche Strukturen (Cirri) mit dem sie an dem Meeresboden befestigt sind. An der Oberseite dieser Struktur beginnt der Stiel. An der Oberseite des Stiels gibt es den Kelch mit den Fangarmen. Kelch und Fangarmen bilden zusammen die Krone (Abbildung 2,3 und 8). Im Kelch – der aus einzelnen Kelchplättchen besteht – befindet sich das Verdauungssystem der Seelilie. Die Oberseite des Kelchs ist mit einem Kelchdeckel abgeschlossen. In diesem Kelchdeckel finden wir den Mund des Tieres. Auch gibt es hier den Anus. Dieser befindet sich meistens an der Oberseite einer Anusröhre. An der Oberseite des Kelchs finden wir die oft gegabelten, beweglichen Fangarmen. An der Innenseite der Fangarmen sehen wir eine Art von fiederartigen Armansätzen. Mit diesen Armansätzen filtert das Tier Plankton aus dem Wasser.

|

| Abbildung 4. Fossile Überreste von Seelilien können massenhaft in Gesteine vorkommen. Hier sehen wir solche Beispiele aus Deutschland. |

Seelilien bestehen vor allem aus sehr vielen kleinen Scheibchen und Plättchen

Sowohl der Stiel als auch die Fangarme bestehen aus einer großen Anzahl von Segmenten (Scheibchen oder Plättchen) aus Calcit (Kalkstein). Diese Segmenten haben ein Loch in der Mitte, wo die Nervenbahnen laufen. Wir nennen diese Segmenten Trochiten (Abbildung 10). Bei lebenden Tieren sind diese einzelnen Segmenten miteinander verbunden durch ein feines Gewebe. Nach dem Tot des Tieres fallen Stiel und Fangarme auseinander und bilden also die vielen einzelnen Trochiten (Abbildung 10). Was wir von fossilen Seelilien zurückfinden, sind meistens diese kleinen Scheibchen und Plättchen mit einem Loch in der Mitte. Manchmal sind die fossilen Überreste von Seelilien so massenhaft in Gesteine zu finden, dass wir diese Gesteine nach ihnen nennen: Crinoidenkalkstein oder Trochitenkalkstein.(Abbildung 4, 5 und 7).

|

| Abbildung 5. In Gesteine können sich Stielteile (oder Abdrücke davon) befinden. Das ist links zu sehen. Regelmäßig finden wir Findlinge des Rheins sowohl in Deutschland als in der Niederlande mit (Abdrücken von) Stielteilchen von Seelilien oder Crinoiden (Mitte und rechts). Diese Sandsteine kennen wir auch als Crinoidensandstein oder Trochitensandstein. Die Nadel ist drei Zentimeter lang. |

|

| Abbildung 6. Unterwegs zum Fossilienacker in Nettersheim in der Eifel. Auf diesem Acker kann man nach Kleinfossilien aus dem Mitteldevon suchen. Neben Stielfragmenten von Seelilien (Crinoiden) finden wir auch Armfüßern und Stücke von Korallen. Das rechte Foto gibt einen Eindruck vom Boden dieses Ackers. Auf dem Foto sind neben einem Armfüßer (Mitte) auch einige Stielteile von Seelilien zu erkennen. |

Zur Reproduktion produzieren Seelilien Samenzellen und Eizellen die sie am Wasser abgeben. Das Wasser nimmt sie dann mit. Wenn die Samen- und Eizellen zusammenkommen verschmelzen sie. Es entsteht eine freischwimmende Larve. Nach einigen Tagen bis einigen Wochen siedelt diese sich dann an einem passenden Standort an.

|

| Abbildung 7. Im Bereich entlang der Maas im Norden Frankreichs und im Süden Belgiens finden wir einen grauschwarzen Kalkstein aus dem Karbon (und Teils aus dem Devon). Manchmal sieht man im Gestein kleine weiße Kreise von Stielteilchen von Seelelien (Crinoiden). Diesen Crinoidenstein sieht man oft in zum Beispiel Schwellen bei Gebäuden (oben) zurück. Der Weinberg bei Kerpen in der Eifel (links unten) besteht aus Ablagerungen von Dolomit und Kalkstein aus dem Mitteldevon. Im Kalkstein gibt es wieder viele Stielteilchen von Seelilien. Bei der Verwitterung des Gesteins können einfach einzelne Stielteilchen gefunden werden (rechts unten). Die Nadel ist drei Zentimeter lang. |

|

| Abbildung 8. Krone (Kelch mit Fangarmen) von Seelilien aus dem Oberen-Muschelkalk (Trias) in Baden-Württemberg (Deutschland). |

|

| Abbildung 9. Dieses Taufbecken/Weihwasserbecken befindet sich in der Basilique Notre-Dame du Val-Dieu in der Abtei Val-Dieu (Gemeinde Aubel) in Belgien. Es besteht aus einem crinoidreichen oberdevonischen Kalkstein, der als Baelen-Rotmarmor (Rode Marmer van Baelen) bekannt ist und in Belgien in der Nähe von Limburg und Baelen, etwa 15 Kilometer südöstlich von Val-Dieu, abgebaut wurde. |

In Regionen, in denen Gesteine vorkommen, die fossilen Überreste von Seelilien enthalten, können an der Oberfläche häufig Stielfragmente und Trochiten gefunden werden, die durch Erosion und Verwitterung freigelegt worden sind. Dies erregte schon in der fernen Vergangenheit die Aufmerksamkeit der Menschen. Es wurde jedoch keine Erklärung für diese seltsamen Scheiben gegeben. Die Fantasie sorgte dann dafür, dass die Fundstücke eine ganz besondere Bedeutung bekamen. Die kleinen, dünnen Scheiben mit ihrem oft strahlenden Aussehen galten schon in prähistorischer Zeit als Symbol der Sonne. Und diese Sonne wurde wie ein Gott verehrt.

Mit dem Aufkommen des Christentums blieb dem neuen Glauben die heidnische „Sonnenrad-Steinen“ verwehrt. Im Zuge der Christianisierung wurden diese Trochiten in Bonifatius-Pfennige umbenannt, nach dem angelsächsischen Missionar Bonifatius, dem späteren Heiligen Bonifatius, der sich für die Bekehrung der Germanen einsetzte. Dadurch erhielten die ursprünglich dem heidnischen Sonnenkult zugeordneten Scheiben eine christliche Note.

|

| Abbildung 10. Sowohl der Stiel als auch die Tentakeln der Seelilien bestehen aus kleinen, dünnen Scheiben oder eckigen Platten aus Kalzit (Kalkstein). Diese Scheiben und Platten haben in der Mitte einen Hohlraum, durch den die Nervenbahnen verlaufen. Wir nennen diese Scheiben Trochiten. Im Laufe des Lebens sind diese Einzelteile durch ein feines Gewebe miteinander verbunden. Siehe auch Abbildung 3. |

Doch trotz aller Versuche, die Trochiten zu christianisieren, gelang dies nicht völlig: Ein Großteil des ursprünglichen Glaubens blieb erhalten. Die Seelilienscheiben spielten weiterhin eine wichtige Rolle bei der Abwehr vom Bösen und vom Unheil. In vielen Fachwerkhäusern (vor allem in Deutschland und Umgebung) aus früheren Jahrhunderten finden wir noch Dekorationen in Form halber oder ganzer Trochiten die eine Schutzfunktion zugeschrieben wird (Abbildung 12). Neben diesen ‘ Trochitensonnen‘ finden wir an alten Fachwerkfassaden oft auch andere runde, ‘scheibenartige‘ Formen die zeigen können, wie die fossilen Seelilien die lokale Bautradition beeinflußt haben.

|

| Abbildung 11. Abdrücke von Trochiten von Seelilien in devonischer Grauwacke aus Lindlar (Deutschland). |

|

| Abbildung 12. An vielen Fachwerkhäusern früherer Jahrhunderte (vor allem in Deutschland und Umgebung) finden wir Motive in Form halber oder ganzer Trochitensonnen. Vergleichen Sie dies mit den Trochiten in Abbildung 11. Man glaubt, dass sie einst als Verteidigung gegen das Böse dienten (oben rechts und unten, in Hornburg, Deutschland). Manchmal finden wir sie in Kombination mit Pentagrammen (oben links, in Osterwieck, Deutschland), was zusätzlichen Schutz bieten könnte. |

Für diesen Artikel haben wir vor allem die folgende Literatur benutzt:

* Die Eifel – Erdgeschichte Fossilien Lebensbilder aus 1996 von Hans J. Jungheim ist eine Ausgabe von Goldschneck-Verlag. Dieses Buch enthält ein separates Kapittel über fossile Seelilien.

* Zeelelies in Wikipedia (Version 14 Mai 2021).

* Begleitbuch zum GEO-Pfad der Verbandsgemeinde Hillesheim/Vulkaneifel aus 2000 von I. Eschghi, W. Kasig und Ch. Laschet ist eine Ausgabe der Verbandsgemeinde Hillesheim/Vulkaneifel.

* De Grote Encyclopedie der fossielen aus 1990 von Vojtěch Turek, Jaroslav Marek und Josef Beneš ist eine Ausgabe von Rebo Productions, Groningen. Das Teil ‘stekelhuidigen’ enthält gute und deutliche Fotos von fossilen Seelilien und ihren verschiedenen Teilen.

* Het Rode Marmer van Baelen, een geologisch buitenbeentje von Roland Dreesen, Jean-Marc Marion und Bernard Mottequin erschien im Dezember 2015 in der Sonderausgabe Bouwen met Natuursteen der Nederlandse Geologische Vereniging/Stichting Geologische Activiteiten.

• Ralf Hildner - Hexengeld und Schutzsterne: Seelilien-Stielglieder im Volksglauben – Fossilien; Journal für Erdgeschichte – Heft 1/2014

• Kurt Lussi – Dämonen Hexen Böser Blick (Krankheit und magische Heilung im Orient, in Europa und Afrika – AT Verlag – Aarau / München 2011

• Matthew Champion – Medieval Graffiti – Ebury Press, London 2015

• Website Steinkern.de – Fossilien und Volksglaube – Version 8. März 2025

Text und Fotos: Jan Weertz