Faustkeile oder Bifaces

Steinerne Werkzeuge zum

Schlachten aus der Altsteinzeit (Paläolithikum)

Obwohl man in Deutschland über Faustkeile spricht, werden wir für die Ausarbeitung dieses Themas den französischen Namen 'Bifaces' benützen. Wir machen das, weil der Name 'Faustkeil' für diese Werkzeuge eine falsche Idee über die Benützung geben könnte. Denn handelt es sich hier wohl um einen Keil der zur Benützung in der Hand gehalten wird? Der französische Name Biface (mit zwei Seiten) scheint uns geeigneter weil es hier um eine spezielle Art von zweiseitig bearbeiteten Werkzeugen geht. Der Name Biface sagt dann etwas über die Form und nicht über die Funktion. Weiter im Text werden wir das erklären.

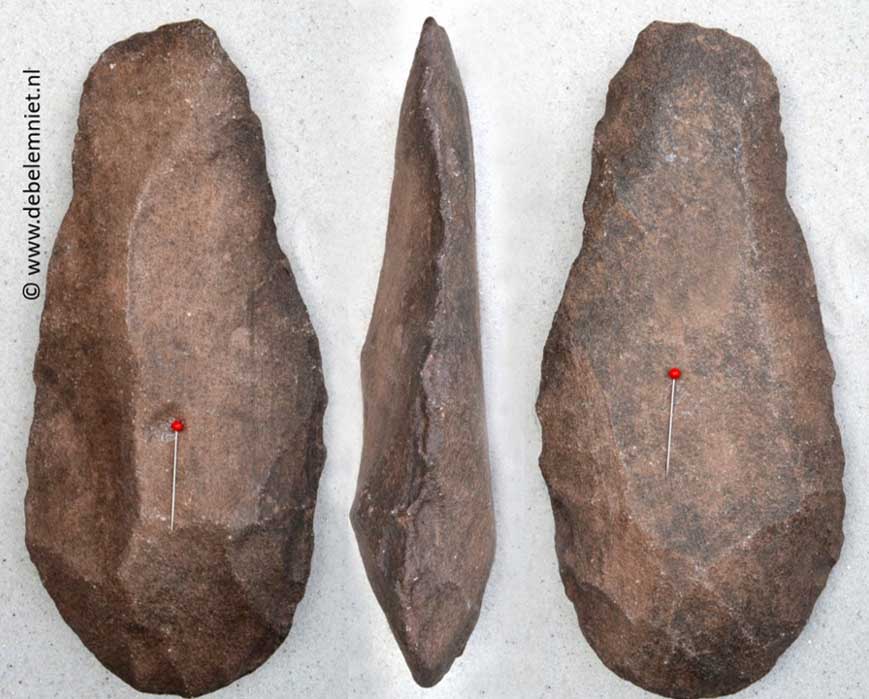

Die Abbildungen geben eine gute Idee von der Vielfalt an Formen bei Bifaces und von den Gesteinen woraus sie hergestellt sind.

|

|

| Abbildung 1 und 2. Bifaces aus Quarzit aus Nordafrika. Die Nadel is 3 cm. | |

Die ältesten Bifaces

Die ältesten Bifaces stammen aus dem Altpaläolithikum. Sie sind ungefähr 1,75 Millionen Jahre alt und man hat sie in Ostafrika gefunden. Während des Mittelpaläolithikums sehen wir sie nicht mehr so viel. Die jüngsten Exemplare sind etwa 40.000 Jahre alt. Diese lange Periode, in der prähistorische Menschen Faustkeile herstellten, wird auch als Acheuléen bezeichnet. Diese Kultur ist nach dem nordfranzösischen Dorf Saint-Acheul in der Nähe von Amiens benannt worden. Die 1872 erstmals beschriebenen Faustkeile stammen aus dieser Gegend.

|

|

| Abbildung 3 und 4. Bifaces aus Vulkangestein aus Nordafrika. Die Nadel is 3 cm. | |

Das Acheuléen

Das Acheuléen begann nicht überall zur gleichen Zeit. Wie wir oben lesen konnten, müssen wir für den ältesten Teil davon nach Ostafrika gehen. Von dort aus verbreitete es sich nach Asien und Europa. In Europa sind die ältesten Funde aus dem Acheuléen ungefähr 700.000 Jahren alt. Sie wurden in Großbritannien gefunden.

|

|

| Abbildung 5 und 6. Links: Biface aus Vulkangestein aus Nordafrika. Rechts: Biface aus Quarzit aus Nordfrankreich. Die Nadel is 3 cm. | |

Zwei Möglichkeiten zur Herstellung von Bifaces

Bifaces können auf zwei Arten hergestellt werden. Oftmals war die Art des verwendeten Steins entscheidend. 1) Bei Vulkangestein oder Quarzit wurden oft zunächst große Stücke von Festgesteinsvorkommen oder von großen lose Blöcken (Felsbrocken) abgetragen. Die resultierenden Abschläge waren dann das Ausgangsmaterial für die Herstellung der Biface. 2) Wenn kleineres Ausgangsmaterial wie Feuersteinknollen verwendet wurden, war es nicht notwendig, zunächst große Abschläge zu machen, um Bifaces herzustellen.

Steine bearbeiten ist nicht ungefährlich

Die oben erwähnten großen Abschläge zu erzeugen ist mit einigem Aufwand verbunden und nicht ohne Gefahr. Erstens ist ein großer Hammerstein erforderlich, der bis zu 25 Zentimeter dick sein kann. Das ist viel Gewicht und so ein Hammerstein musste oft mit beiden Händen festgehalten werden. Experimente haben gezeigt, dass die Steinmetze hierbei schwere Verletzungen erleiden könnten. In manchen Fällen könnten diese sogar tödlich enden, wenn eine Arterie durchtrennt wurde. Die Technik der Produktion von derart großer Abschlägen ist vor allem aus Afrika, dem Nahen Osten, der Iberischen Halbinsel und Indien bekannt.

|

|

| Abbildung 7 und 8. Links: Biface aus Feuerstein aus Südfrankreich. Rechts: Biface aus Feuerstein aus Nordfrankreich. Die Nadel is 3 cm. | |

Den Stein „abziehen“, um das Biface herzustellen

Um schließlich das Biface herzustellen, wurden auf beiden Seiten Stücke des großen Abschlags bzw. des kleineren ursprünglichen Ausgangsmaterials abgeschlagen, sodass Vorder- und Rückseite des Artefakts eine gewisse Symmetrie aufweisen. Dass diese Symmetrie nur bedingt zutrifft, läßt sich an den Bildern zu diesem Thema erkennen. Die Seiten von Bifaces haben scharfe Schneidflächen, die durch abwechselnde Absplitterungen eine gewisse Verzahnung aufweisen. Im frühen Acheuléen war damit das Biface fertig.

Verfeinerung der Bifaces

Später war an vielen Stellen eine Verfeinerung der Bifaces zu beobachten: Sie erhielten eine größere Symmetrie und wurden dünner. Der prähistorische Mensch verwendete dafür hauptsächlich weichere Hämmer aus Geweih, Knochen und Holz. Bifaces aus feinkörnigem Ausgangsmaterial (z. B. Feuerstein) waren einfacher herzustellen als Exemplare aus gröberkörnigem Material (z. B. Quarzit). Bei feinkörnigem Material ist weniger Kraft erforderlich, um Steinstücke abzuschlagen.

Variation in Form und Größe

Die endgültige Form der Bifaces kann von Standort zu Standort variieren. Manchmal waren die Bifaces herzförmig, manchmal birnenförmig, oval, länglich oder sogar spitz. Auch die Größe der Bifaces kann erheblich variieren. Beispielsweise ist das nordafrikanische Biface von Abbildung 12 nicht weniger als 23 Zentimeter hoch/lang, während die Bifaces der Abbildungen 6 und 7 nur 9 Zentimeter hoch/lang sind.

|

|

| Abbildung 9 und 10. Links: Frühtyp-Biface aus Quarzit aus Südfrankreich. Rechts: Auch dieser Feuersteinbiface aus Nordfrankreich ist von der Form her sehr schlicht. Die Nadel is 3 cm. | |

Was wissen wir über die Verwendung von Bifaces?

Über Bifaces wird oft gesagt, dass sie eine Art Schweizer Taschenmesser der Altsteinzeit sind. Das Schweizer Taschenmesser ist bekannt wegen seiner vielen Funktionen. Auch die Biface sollte ein solches multifunktionelles Werkzeug sein. Eigentlich kennen wir noch nicht alle Einzelheiten der Benützung dieser Werkzeuge. Bei den älteren Exemplaren gab es nahezu keine Forschung nach Gebrauchsspuren. Außerdem kennen wir bei jetzt noch existierenden Naturvölkern keine moderne Äquivalente von Bifaces.

Metzgermesser aus der Altsteinzeit

Für die jüngeren Exemplare kann man mittels Forschung nach Gebrauchsspuren sagen, dass es eine Art Fleischerwerkzeuge (Metzgermesser) waren, die vor allem geeignet waren um größere Tiere zu schlachten. Weil man in Ostafrika auf Schlachtplätzen mit Knochen solcher größeren Tiere auch Bifaces gefunden hat, können wir sie da auch zu den Fleischerwerkzeugen rechnen. Bifaces sind also Fleischerwerkzeuge (Metzgermesser) der Altsteinzeit.

Einfache Abschläge als prähistorische Metzgermesser

Allerdings wäre das Biface nicht die einzige Art von Schlachtmessern zum Schlachten von Tieren gewesen. Bei Versuchen mit Schlachttieren (sogar sehr großen Tieren wie Elefanten) war eine andere Art von Schlachtmesser mindestens genauso wichtig: der einfache, scharfe Abschlag. Der einfache Abschlag könnte sogar für den Großteil der Schlachtarbeiten verwendet werden. Nur für schwereres Schneiden und Hacken in zum Beispiel harte Gelenke, war robusteres Material wie das Biface erforderlich.

|

| Abbildung 11. Sehr großes Biface (23 cm Länge!) aus Quarzit aus Nordafrika. Die Nadel is 3 cm. |

Frühe Homininen sahen sicherlich große tote Tiere als willkommene Nahrungsform, die sie mit ihren Abschläge und Bifaces zerschneiden konnten. Wenn die Leiche noch frisch wäre, hätten sie normalerweise keine Konkurrenz durch Aasfresser gehabt, die sie von dem toten Tier vertrieben hätten. Es ist bekannt, dass Aasfresser in unserer Zeit erst dann anfangen haben, tote Elefanten zu fressen, wenn die Leiche mehrere Tage lang verwest ist. Unsere Vorfahren mußten also schnell beim toten Tier sein.

Wir nehmen an, dass man den Stein direkt in der Hand hielt um mit Bifaces arbeiten zu können. Höchstwahrscheinlich sind diese Art Werkzeuge nie mit einem Griff versehen. Aber wir wissen es nicht genau, weil organische Materialien die dafür hätten verwendet werden können, zerfallen sind. Aber das will nicht sagen, dass wir diese Möglichkeit ganz ausschließen können.

Bifaces finden wir nicht überall auf der Welt. Es gibt sie allein in Afrika, Europa, dem Westen Eurasiens, in Indien und in dem Westen von China.

|

|

| Abbildung 12 und 13. Bifaces aus Nordfrankreich. Das linke Exemplar besteht aus Quarzit, das rechte aus Feuerstein. Die Nadel is 3 cm. | |

Für denjenigen, der mehr über Bifaces (Faustkeile) aus (Feuer)stein wissen möchte, ist vielleicht die folgende Literatur interessant. Für diesen Artikel haben wir diese Literatur auch benutzt.

• Vuurstenen werktuigen (technologie op het scherp van de snede) aus dem Jahr 2010 von Jaap Beuker handelt über verschiedene Facetten von Feuerstein und die (experimentelle) Bearbeitung davon für die Herstellung von steinernen Werkzeugen. Auch Faustkeile (Bifaces) werden behandelt. Eine Ausgabe von Sidestone Press in Leiden (274 Seiten).

• Flinthandwerk aus dem Jahr 2017 von Wulf Hein und Marquardt Lund ist ein Buch in deutscher Sprache. Es handelt über verschiedene Facetten von Feuerstein und die (experimentelle) Bearbeitung davon für die Herstellung von steinernen Werkzeugen. Auch die Herstellung von Bifaces wird besprochen. Es ist eine Ausgabe von Verlag Angelika Hörnig (370 Seiten).

• Die Typologie du Paleolithique Ancien et Moyen (in französischer Sprache) aus dem Jahr 1979 von François Bordes besteht aus einem Textbuch und einem Buch mit Abbildungen (Zeichnungen) von steinernen Werkzeugen aus dem Alt- und Middelpaläolithikum. Es zeigt uns die verschiedenen Typen Bifaces. Es ist eine Ausgabe von Editions du Centre National de la Recherche Scientifique aus Paris.

• Bifaces Acheuléens en silex de Provenance Française aus dem Jahr 1950 ist eine Publikation in französischer Sprache von Madeleine Ophoven & J. Hamal-Nandrin. Sie ist ausgegeben in Liège (Lüttich). Der Verlag ist unbekannt. Die Publication enthält gute schwarzweiß Fotos von verschiedenen Typen Bifaces die in Nordfrankreich gefunden worden sind.

• Making silent stones speak aus dem Jahr 1993 von Kathy D. Schick und Nicholas Toth enthält viele interessante Informationen über die Verwendung und Herstellung von Bifaces. Es ist eine Ausgabe von Weidenfeld and Nicolson aus London.

•

Wikipedia-Artikel:

Bifaces - Acheuléen (französische und

niederländische Version vom 10. August 2024).